Du Fayyoum à Soura : Le génie halakhique et l'éclat de la sagesse juive de Rabbi Saadia Gaon

Rabbi Saadia Gaon zatsal (4642-4702; 882-942), aussi connu sous le nom de Saadia ben Yossef al-Fayyumi, ou le Rassag selon son acrostiche, fut l’un des plus grands sages du judaïsme médiéval. Il naquit en l'an 882 à Fayyum, en Égypte – d’où son surnom « al-Fayyumi ». Dès sa jeunesse, il se distingua par son génie dans l’étude de la Torah et son attachement à la vérité.

Dans un monde où le judaïsme était attaqué de toutes parts – par les Karaïtes de l’intérieur et par les courants philosophiques extérieurs – Rabbi Saadia fut un pilier inébranlable de la Torah orale, un défenseur acharné de la halakha et un Maître dans les domaines de la linguistique, de la philosophie, de la traduction biblique et de la pensée juive.

La précocité du jeune Saadia

Rabbi Saadia ben Yossef al-Fayyumi zatsal naquit en 882 (4642 du calendrier hébraïque) dans le village de Dilaz, situé dans le district de Fayyum en Égypte. Issu d'une famille distinguée par son érudition, le jeune Saadia manifesta très tôt des qualités intellectuelles exceptionnelles. Orphelin de père dès son jeune âge, il fut élevé dans l’environnement de la communauté juive florissante d’Égypte, alors centre d’étude et de culture important.

Peu de détails subsistent sur sa jeunesse, mais il est établi que son talent et son acuité d’esprit étaient si impressionnants qu’il fut envoyé en Erets Israël auprès des Sages de Tibériade, notamment Rabbi Aaron Ben Asher. Avant l’âge de 20 ans, il composa son premier dictionnaire hébraïque, l’Agron, témoignage de sa maîtrise précoce de la langue sainte et de son génie linguistique. Cette œuvre de jeunesse, bien que remarquable, ne laissait qu’entrevoir les contributions monumentales qu’il apporterait plus tard au judaïsme.

Sa formation intellectuelle fut vaste et diversifiée : au-delà des études traditionnelles juives, il s’initia aux disciplines scientifiques de son temps, à la philosophie grecque transmise par les penseurs arabes, et maîtrisa parfaitement l’arabe, langue de culture dominante dans le monde musulman. Cette ouverture intellectuelle, loin de l’éloigner du judaïsme, lui donna les outils nécessaires pour défendre la Torah avec une rigueur sans précédent.

Très tôt, Rabbi Saadia engagea ses premières controverses contre les Karaïtes – un courant dissident qui rejetait l’autorité de la Torah orale. Dans son ouvrage majeur Séfer Emounot VéDéot, il explique son approche : « Je ne crains pas la vérité, même lorsqu’elle est solitaire. Je ne la déforme pas pour plaire à quiconque. » Ce courage intellectuel allait marquer toute son œuvre.

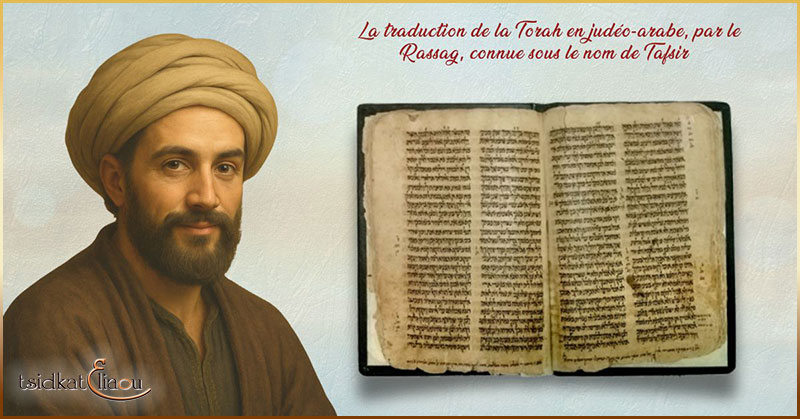

Le Rassag, premier traducteur du Tanakh

« Il me fait mal au cœur de voir tant de Juifs engloutis dans des océans de doute et luttant dans les eaux tumultueuses de l’erreur; il n’est pas de plongeur pour les tirer de leur profondeur, ni de nageur pour leur tendre la main. Et comme le Tout-Puissant m’a enseigné la voie pour les aider, je considère comme mon devoir de leur tendre la main… »

L’un des accomplissements majeurs de Rabbi Saadia Gaon zatsal fut la traduction de la Torah en judéo-arabe, connue sous le nom de Tafsir. Il accompagna chaque verset de commentaires halakhiques, exégétiques ou philosophiques, guidant ainsi le lecteur dans la compréhension authentique du texte. À une époque où l’arabe était la langue dominante, cette œuvre permit à des milliers de Juifs de renouer avec le sens profond de la Torah. Selon l’intention exprimée dans son introduction, il souhaitait « éclairer le sens de la Torah pour tous, afin que chacun puisse s’attacher à la vérité de notre tradition ».

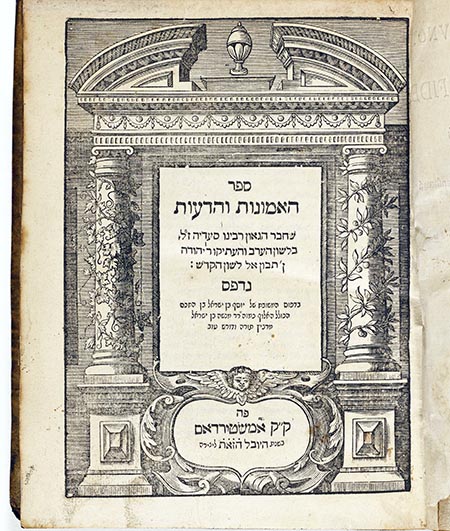

Séfer Emounot veDéot : premier traité de philosophie juive

Son ouvrage Séfer Emounot veDéot (« Livre des croyances et des opinions »), écrit en judéo-arabe et traduit en hébreu par Rabbi Yehouda ibn Tibbon, constitue la première présentation systématique des principes de la foi juive. Il y aborde la création du monde, la nature de l’âme, la justice divine et la résurrection, tout en affirmant que la raison humaine, bien que précieuse, doit rester subordonnée à la révélation : « Un sage est préférable à un prophète, mais la sagesse ne saurait contredire la révélation ». Il y combat le déterminisme, assurant : « L’homme est libre et responsable de ses actes. C’est pourquoi la Torah nous est donnée, pour que nous choisissions le bien ».

Le Séfer Emounot véDéot est aussi une réponse aux doctrines karaïtes et à l’influence du kalam musulman. Ce traité influencera durablement la pensée juive, jusqu’à Maïmonide, qui, tout en critiquant certains aspects de la méthode de Saadia Gaon, en reconnaît la profondeur.

Gaon de Soura – Un chef spirituel courageux

Gaon de Soura – Un chef spirituel courageux

Reconnu pour son érudition, Rabbi Saadia Gaon fut d’abord appelé à Poumbedita, l’un des deux grands centres du savoir juif en Babylonie, pour enseigner à une génération d’étudiants majoritairement arabophones, la richesse de la tradition hébraïque.

En 928 (4687 du calendrier hébraïque), il fut nommé à la tête de la yéchiva de Soura par le Rech Galouta, Rabbi David ben Zakkai, qui espérait que son génie redonnerait vie à l’académie en déclin. Ce fut le cas : en peu de temps, Rabbi Saadia attira des centaines d’étudiants et restaura la grandeur de Soura.

En tant que Gaon, il porta la responsabilité de préserver la Torah et la Halakha, de renforcer la foi et de guider les communautés juives dispersées. Il promulgua des ordonnances, répondit à des questions halakhiques complexes venues de loin, et œuvra pour la paix communautaire.

Mais une grave controverse l’opposa à l’Exilarque (chef des Juifs de diaspora), Rabbi David ben Zakkai, sur la validation d’un jugement qu’il estimait injuste. Refusant de transiger avec la justice, Rabbi Saadia préféra perdre sa position que de cautionner une décision inique. S’ensuivit une division : deux directions rivales furent proclamées, et la communauté se déchira. Après plusieurs années de tensions, une réconciliation eut lieu en 937, peu avant la mort de rabbi David ben Zakkai. Rabbi Saadia Gaon retrouva sa fonction et mourut trois ans plus tard, en 942, à l’âge d’environ 60 ans.

Le Rassag, maître de la halakha et de la langue hébraique

Rabbi Saadia Gaon fut également un possek (décisionnaire) de tout premier plan. Il rédigea de nombreux responsa, dont une cinquantaine nous sont parvenus, abordant des questions de Halakha complexes avec une rigueur méthodologique remarquable. On rapporte que, face à des questions difficiles, il étudiait chaque cas de façon approfondie, analysant tous les aspects jusqu’à parvenir à une décision claire et solidement fondée sur la Torah et la tradition.

Dans son œuvre Halakhot Pesoukot, il synthétisa les décisions halakhiques du Talmud de Babylone dans une forme claire, accessible à un large public. Cette œuvre, longtemps perdue, fut redécouverte au XXe siècle dans la Gueniza du Caire. Selon ses enseignements, il insistait sur l’importance pour chaque Juif de connaître et de comprendre les fondements de sa foi, afin de préserver l’intégrité de la tradition.

Il composa également des prières et des piyoutim, notamment pour les Yamim Noraïm (les dix jours redoutables entre Roch Hachana et Yom Kippour) ; plusieurs de ses formules liturgiques sont encore présentes dans les sidourim yéménites.

Il est aussi l’auteur d’azharot (poèmes sur les 613 mitsvot) et du Chir chel HaOtiyot, chef-d’œuvre de pédagogie et de dévotion, qui inspirèrent de nombreux poètes liturgiques espagnols, tels que Rabbi Chlomo ibn Gvirol z"l et Rabbi Yehouda Halévi z"l.

Pionnier dans l’étude de la langue hébraïque, Rabbi Saadia Gaon rédigea les premiers ouvrages systématiques de grammaire. Il élabora des méthodes pour faciliter l’apprentissage de l’hébreu biblique, permettant à ses étudiants de retrouver le sens profond des textes sacrés.

Rabbi Saadia Gaon contre les Karaïtes

Rabbi Saadia Gaon contre les Karaïtes

À une époque où le judaïsme rabbinique était menacé par le mouvement karaïte, qui rejetait la Torah orale (Michna et Talmud), Rabbi Saadia Gaon se distingua comme le défenseur le plus éminent de la tradition rabbinique. Il rédigea plusieurs traités de réfutation (Kitab al-Rudd) contre Anan ben David, fondateur du karaïsme, et d’autres figures de ce mouvement. Dans ces œuvres, il démontre que sans la transmission rabbinique, de nombreuses mitsvot sont inapplicables : ainsi, il souligne que le mot « tefillin » apparaît dans la Torah écrite sans explication, et que seule la tradition orale en précise le sens.

Rabbi Saadia ne se contentait pas de réfuter les arguments karaïtes : il montrait aussi que la Torah écrite elle-même implique l’existence d’une tradition orale complémentaire. Son approche visait à renforcer la foi juive traditionnelle en soulignant sa cohérence et sa profondeur. Il s’opposa notamment à Hiwi al-Balkhi, rationaliste extrême, et à Solomon ben Yerou’ham, chef karaïte, rédigeant des réfutations structurées et argumentées. Selon la tradition, « la seule mention d’un auteur dans une diatribe de Saadia était considérée comme une preuve de son adhésion au karaïsme ».

Une anecdote rapportée par Rabbi Abraham Ibn Daud dans son Séfer HaKabbalah illustre la confrontation entre Rabbi Saadia et les Karaïtes : lors d’un débat public, un leader karaïte demanda : « Comment pouvez-vous prétendre que des paroles non écrites ont été transmises fidèlement à travers les générations ? » Rabbi Saadia répondit : « Comment savez-vous que votre père est bien votre père ? Par tradition orale. Si vous acceptez cette tradition personnelle, pourquoi rejeter la tradition nationale d’Israël, attestée par des milliers de témoins à chaque génération ? » Le karaïte, dit-on, resta sans réponse.

Dans ses écrits, Rabbi Saadia cite des pratiques absurdes issues d’une lecture littérale karaïte, pour montrer l’incohérence de leur position. Il défend également l’autorité du Talmud, affirmant que les Sages de chaque génération sont les piliers sur lesquels repose l’interprétation fidèle de la volonté divine. En raison de son combat contre les Karaïtes, Rabbi Saadia fut victime de persécutions : des Karaïtes fanatiques saccagèrent sa maison, détruisirent ses écrits et menacèrent sa vie, l’obligeant à quitter l’Égypte pour la Terre d’Israël, où il poursuivit son combat contre le karaïsme.

Grâce à la lutte inlassable de Rabbi Saadia Gaon, le mouvement karaïte connut un net déclin, et la grande majorité du peuple juif resta fidèle à la Torah orale et à la tradition rabbinique. Il sauva ainsi l’unité du peuple juif et la continuité de son existence spirituelle.

Le Rassag, un exemple de droiture et d’humilité

De nombreux récits rapportent la modestie et la crainte de D. de Rabbi Saadia Gaon. L’un de ses élèves témoigne que chaque matin, avant de commencer son étude, il récitait des versets de Téhilim avec ferveur, les larmes aux yeux. Il disait souvent : « Il n’y a pas de sagesse en moi, sinon celle que Hachem m’a prêtée pour faire Sa volonté. » Malgré son immense érudition, Rabbi Saadia Gaon resta d’une grande humilité. Il enseignait que « la grandeur d’un homme ne se mesure pas à la quantité de ses connaissances, mais à la fidélité avec laquelle il sert la vérité ». Cette droiture personnelle, alliée à un courage intellectuel rare, fit de lui un guide pour son peuple à une époque de bouleversements et de défis.

L’influence du Rassag s’étend bien au-delà de son époque. Premier à intégrer la philosophie au judaïsme sans jamais sacrifier la tradition, il ouvrit la voie à des générations de penseurs, de Rabbi Bahya ibn Paquda à Rabbi Abraham ibn Ezra, jusqu’à la Haskala. Son Tafsir demeure une référence pour l’étude de la Bible, et son Séfer Emounot veDéot, bien que supplanté par le Guide des égarés de Maïmonide, reste une source précieuse d’enseignement.

L’influence du Rassag s’étend bien au-delà de son époque. Premier à intégrer la philosophie au judaïsme sans jamais sacrifier la tradition, il ouvrit la voie à des générations de penseurs, de Rabbi Bahya ibn Paquda à Rabbi Abraham ibn Ezra, jusqu’à la Haskala. Son Tafsir demeure une référence pour l’étude de la Bible, et son Séfer Emounot veDéot, bien que supplanté par le Guide des égarés de Maïmonide, reste une source précieuse d’enseignement.

Rabbi Saadia Gaon fut qualifié par Rabbi Abraham ibn Ezra de « Roch Hamedabrim bekhol makom » : l’autorité suprême dans tous les domaines. Son œuvre abondante et novatrice, couvrant la Halakha, la grammaire, la philosophie et la liturgie, a profondément marqué l’histoire du peuple juif et contribué à l’âge d’or du judaïsme arabo-andalou.

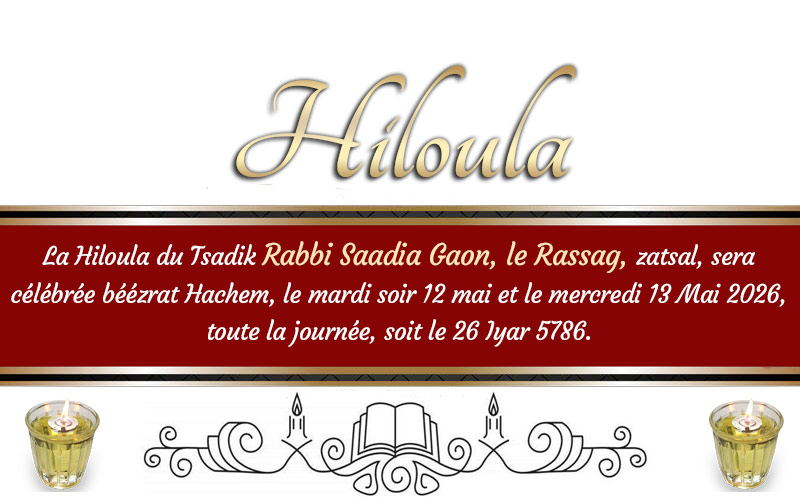

Il décéda en Babylonie en 942 de l’ère commune (4702 du calendrier hébraïque). Sa hiloula est célébrée le 26 Iyar, comme celle du Ram’hal. Ses descendants, notamment Rav Dossa Gaon, poursuivirent son œuvre d’érudition et de fidélité à la Torah. Le Rassag demeure un exemple lumineux de génie talmudique, d’intégrité et de dévouement infini au peuple d’Israël et à sa Torah. Par la force de sa foi, de sa connaissance et de son intégrité, il a permis au judaïsme de franchir les épreuves de son temps et d’éclairer la voie des générations futures. Puisse son mérite protéger et continuer à éclairer le peuple juif.

Tsidkat-Eliaou marquera ce jour par une journée d’étude au Kollel Chaaré Nissim situé dans la synagogue Baba Salé - Chaaré Nissim de Jérusalem.

À l'occasion de la Hiloula de ce grand Tsadik, Tsidkat-Eliaou vous invite à allumer une veilleuse, à sa sainte mémoire, à lire quelques psaumes de Téhilim (si possible) et à prier pour le Am Israël !

Puis, récitez la formule ci-après :

Zékhouto taguen alénou véal kol Israël, Amen.

Le Tsadik priera pour vous.

Vous pouvez également associer vos prières à la noble et grande mitsva de la Tsédaka et nos Rabbanim vous bénirons dans la synagogue Baba Salé - Chaaré Nissim de Jérusalem.

ENVOYEZ-NOUS VITE VOS DEMANDES DE BÉRAKHOT

Prochaines dates de la Hiloula du Tsadik Rabbi Saadia Gaon, le Rassag, zatsal

2026 ► 13 mai

2027 ► 2 juin

DEVENEZ PARTENAIRES EN SOUTENANT NOS ACTIONS, MERCI

|

Association pour la Torah, l’Enseignement et les Mitsvot |

Paru au Journal Officiel du 01/1990

Aides et secours aux nécessiteux

Soutenons ensemble les enfants démunis de Jérusalem

Soutenons ensemble les enfants démunis de Jérusalem Hessed - dons aux pauvres à Jérusalem

Hessed - dons aux pauvres à Jérusalem Tsédaka

Tsédaka Visiter les malades à Jerusalem

Visiter les malades à Jerusalem Lé'ilouï Nichmat

Lé'ilouï Nichmat Petek au Kotel

Petek au Kotel Berakhot

Berakhot Pydion Nefech

Pydion Nefech Parachat Béchala'h : La Chira des anges et la Chira des hommes

Parachat Béchala'h : La Chira des anges et la Chira des hommes Tou Bichvat, le nouvel an des arbres

Tou Bichvat, le nouvel an des arbres Nos vidéos

Nos vidéos Page Actualités

Page Actualités Page Enseignement

Page Enseignement Association

Association Recommandations

Recommandations